Pour qu’un roman pulse, qu’il partage des sentiments, un environnement, des décors, des réactions physiques ou psychologiques, il est nécessaire de développer des descriptions, des explications complètes, profondes et cohérentes. Pour y parvenir, un unique moyen : se documenter correctement pour rester crédible et parfaitement raccord avec son sujet.

Documentation historique et géographique.

Le récit peut se dérouler dans le passé. Il développe des événements actuels en rapport avec des faits historiques récents ou anciens. Le récit se projette dans l’avenir, mais sur base d’éléments réels qui ont eu lieu, alors, il est important de se référer à des informations vérifiées et exactes.

Une recherche documentée sur les faits avérés et les lieux qui vont expliciter le récit est nécessaire. Heureusement, il n’est plus absolument nécessaire de s’enfermer dans une bibliothèque pour rechercher et parcourir des ouvrages de références. Cependant, il ne s’agit pas non plus de se baser uniquement sur les résultats Google sans vérifications approfondies, car nous savons maintenant que toute information peut être manipulée. Vérifier ses sources est important.

Outre Google et ses retours parfois hors sujet, une visite sur le site Encyclopédie de l’Histoire du Monde peut être très utile.

Wikipédia reste également indispensable pour des sujets bien précis tout en restant attentif aux sources des articles.

L’utilisation d’une IA pour dégrossir ce type de recherche peut aussi s’avérer utile. Je n’aime que modérément ChatGPT, mais j’utilise plus volontiers PI, une IA gratuite, plus simple, utilisant des inflexions naturelles de langage dans ses réponses et de temps en temps, un brin d’humour. Pi comprend et utilise les émoticônes. J’aime écouter le texte déclamé par l’IA alors qu’il apparaît à l’écran. Pas de comparaison de puissance avec GPT mais simplement l’impression de converser avec une IA à taille humaine. (petit explicatif sur Pi : sur ce site)

Petit exemple tout simple :

Donne-moi un résumé très bref à propos des templiers ?

Les Templiers étaient un ordre militaire catholique médiéval, créée au 12e siècle pour protéger les pèlerins chrétiens en route vers le Moyen-Orient et défendre les sites saints. Ils ont combiné leurs talents militaires avec une vie monastique et sont devenus un élément important et élite des armées des croisades.

À l’origine, ils étaient connus sous le nom de « Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon », et leur ordre a été fondé par un chevalier français nommé Hugues de Payens. Leur quartier général était à Jérusalem, puis à Acre, et ils ont fini par contrôler des châteaux et des terres en Orient et en Europe.

Et le lendemain quand j’y reviens…

Bonsoir jeune fille

Bonsoir mon brave chevalier ! 😄 J’espère que toutes ces informations sur les Templiers t’ont été utiles et que ton armure ne t’a pas trop gêné pendant notre conversation !

Ça gratte sous les bras

😅 Oh non, le bruit de la mêlée ! Au moins, tu as toujours ton bouclier pour te gratter le dos et l’intérieur de tes bras !

Mais bon, si tu en as marre de ton armure, n’hésite pas à t’en débarrasser et à prendre un bain chaud. Un bon nettoyage et de l’huile pour tes mailles ne te feront pas de mal non plus !

Elle est tout de même moins coincée de GPT 😉

Description des environnements.

La mise en place d’un environnement, d’un lieu est primordiale pour que le lecteur puisse imaginer la scène, la visualiser et finalement « regarder le film » projeté sous ses yeux durant la lecture.

Si l’action se déroule dans des endroits que je connais, cela ne pose pas trop de problèmes, je remue mes souvenirs, je revisionne des photos de voyage. Mais souvent, ce n’est pas le cas et la description nécessite un support. La recherche d’image sur le Net, Street View et Google Earth deviennent alors des outils indispensables. Ils autorisent rapidement la « téléportation instantanée » à des milliers de kilomètres afin d’y découvrir les décors de votre prochaine scène.

La visualisation de certains films de cinéma permet également de forger un univers lorsqu’il n’existe pas ou d’affiner une narration par des points de vue non figés des lieux.

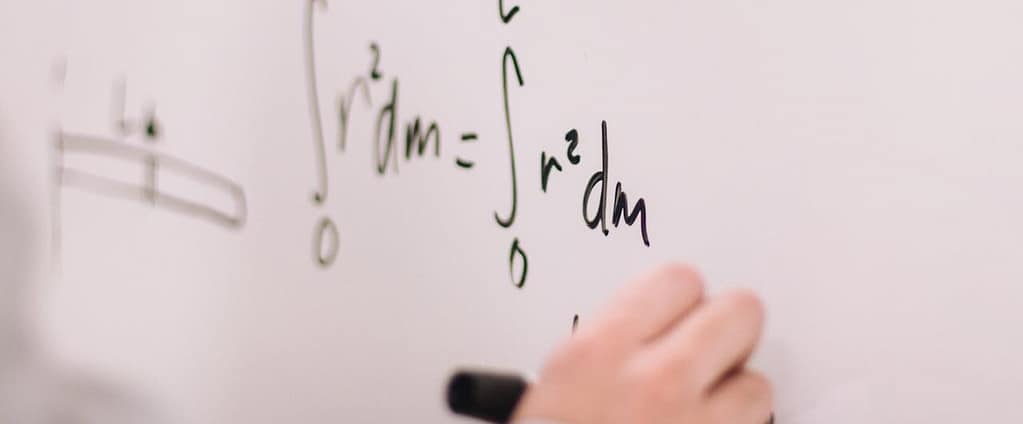

La science dans le récit.

Pour L’Emballement, le postulat de base était simple puisque l’histoire se déroule dans 126 ans. Le climat a altéré considérablement la vie des habitants de la planète et l’ordre mondial est dicté par l’urgence.

J’ai donc dû m’intéresser aux projections des scientifiques à propos des bouleversements climatiques, comprendre l’ampleur, les estimations, les modifications terrestres possibles en cas de montée des eaux. Même si mon roman ne concerne pas l’environnement climatique et n’est absolument pas un énième avertissement sur les risques encourus si nous ne réagissons pas maintenant, la météo est un personnage secondaire puissant. Il impacte les actions de mes protagonistes. Je devais alors mettre en place un environnement plausible, certes basé sur les prévisions les plus sombres, afin de pouvoir créer et développer un nouvel univers de vie pour nos descendants.

L’importance étant de rester crédible, il est nécessaire de se reposer sur des articles, des hypothèses qui ne peuvent découler d’idées farfelues.

Mes sources furent donc, par exemple :

La base de départ qui m’a ouvert l’esprit à propos de l’univers à créer.

Un article intéressant du Figaro.

Les projections interpellantes de la montée des eaux en fonction des critères que l’on choisit soi-même.

J’ai encore beaucoup de liens alternatifs sur le sujet, bien sûr, mais je désirais ici également souligner l’importance des recherches préalables qui permettent de fixer sa pensée et de poser un fil conducteur aux idées qui vont naître. Voici d’autres hyperliens intéressants pour établir la trame scientifique : Dix raccourcis de base en vulgarisation scientifique, dix punchlines qui permettre de respecter une cohérence.

Deux autres aides très intéressantes pour les sujets scientifiques : 700 articles de vulgarisation scientifique, un site de l’Université de Liège et Zeste de science, la chaîne de vulgarisation scientifique du CNRS.

Dans le même ordre d’idée, la personnalité des protagonistes se reposera souvent sur des études sociologiques, psychologiques ou psychiatriques (comme pour l’un des intervenants de L’Emballement), mais j’y reviendrai dans un article spécifique au développement des personnages.

Pour conclure.

Il est certain que le processus créatif est avant tout un flux qui n’est guidé que par notre propre vécu, nos intuitions, nos pensées parfois refoulées. Il doit sortir, se coucher sur le papier, mais sa crédibilité ne pourra être validée que s’il s’appuie sur du concret, des affirmations vérifiées, un texte documenté. Le travail doit être effectué en amont, mais les recherches permettront surtout d’affiner le récit lors des relectures-corrections-réécritures.